Tampilkan postingan dengan label Budaya. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label Budaya. Tampilkan semua postingan

Rabu, 19 Februari 2014

Ketika Jakarta Ingin Seperti Harajuku

Rabu, Februari 19, 2014

Budaya, busana, cinta, Gerakan, Indonesia Kreatif, Industri/ Ekonomi Kreatif, kearifan lokal, produk lokal, ramah lingkungan

No comments

Harajuku adalah

satu pusat busana jalanan yang kini telah terkenal di seluruh penjuru jagad

raya ini. Di lokasi ini ada beragam butik, mal-mal yang memajang beragam busana

serta semua hal yang berkait dengan dunia busana. Harajuku adalah sebuah

kampung kecil yang berubah menjadi pusat busana dan budaya kaum muda pasca

Perang Dunia II. Adanya barak militer tentara Amerika Serikat di Bukit

Washington membawa dampak yang cukup besar bagi kaum muda setempat dalam

berbudaya Barat. Apalagi setelah penyelenggaraan Olimpiade 1964 yang menjadikan

Harajuku sebagai lokasi perkampungan atlet, proses asimilasi budaya semakin

kuat. Sejak berdirinya mal khusus busana pada 1978, Harajuku seolah memantapkan

posisinya sebagai pusat bisnis busana dunia dengan konsep jalanan-nya.

Indonesia Fashion Week (Pekan Busana Indonesia) yang akan

diselenggarakan di jakarta Convention Center 20 – 23 Pebruari 2014 adalah

sebuah ajang kreatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Sebagai motor

penggerak adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang didukung oleh

tiga kementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi

dan UMKM serta Kementerian Perindustrian yang mengusung tema besar Green

and Local Movement. Tema yang intinya mengajak seluruh lapisan

masyarakat untuk mencintai produk-produk lokal (buatan dalam negeri) dan yang

ramah lingkungan.

Indonesia Fashion Week mengajak warga Jakarta untuk ramai-ramai

memamerkan gaya lokal terbaiknya pada tanggal 16 Februari 2014 lalu melalui event Sunday Dress Up. Aksi yang

didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini telah berlangsung

pada saat Car Free Day di bundaran HI

hingga area Monas. Ratusan partisipan dari berbagai komunitas umum melebur

bersama desainer, model, pelaku media hingga murid sekolah mode. Mereka memakai

busana bernuansa konten lokal dan melakukan "demo" dengan membawa slogan-slogan

seputar local movement.

Dengan Local MovementLocal Movement, Indonesia Fashion Week akan semakin memperkuat rasa

cinta dan bangga pada negeri sendiri beserta produknya. Berbagai rangkaian

pra-event yang seru dan penuh energi segar seperti Sunday Dress Up ini

diharapkan dapat memperkenalkan "gaya Indonesia" kepada dunia. Sudah

saatnya kita bangga memakai produk yang menunjukan identitas diri kita.

Indonesia yang kaya akan material, detail hingga styling, punya ciri fashion

tersendiri yang berbeda dibandingkan dengan ciri fashion yang sudah ada di dunia.

Mungkin suatu hari nanti di Jakarta

akan ada area khusus seperti di Harajuku-Jepang, dimana semua orang dapat

"memamerkan" gaya lokalnya masing-masing. Lalu perlahan tapi pasti,

warga dunia akan menoleh pada "gaya lokal" Indonesia. Dan kita pun

dapat berkata dengan bangga,"Gaya ini adalah gaya lokal Indonesia!". Mimpi itu dimulai dari sekarang, dan kita

semua ikut andil dalam mewujudkannya!

Itulah obsesi Jakarta yang selama

ini telah menjadi barometer kehidupan di tanah air. Selain merupakan ibukota

negara dan pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat beragam aktivitas

bisnis. Di bidang busana, selain Tanah Abang yang telah menjadi pusat bisnis

busana kelas menengah-bawah, banyak pusat busana yang ada di berbagai mal dan

pusat belanja kelas menengah-atas yang tersebar di seantero Jakarta.

Rumah-rumah mode dan toko-toko online yang menyediakan busana beragam keperluan

dan harga terus bertumbuh. Belum lagi sejumlah konveksi, modiste dan tailor.

Semua itu merupakan faktor pendukung yang sangat kuat bagi tumbuh dan

berkembangnya bisnis busana.

Dengan pengakuan Unesco bagi batik

tulis Indonesia sebagai warisan budaya dunia (world herritage) semakin menambah rasa percaya diri para perancang

dan pebisnis busana untuk terus memantapkan diri dan industri kreatif ini ke

posisi puncak. Pekan Busana Indonesia memang layak diapresiasi sebagai satu

jalan utama untuk menggapai asa Jakarta setara dengan atau lebih tinggi dari

Harajuku di Jepang. Diperluat dengan gerakan lokal dan ramah lingkungan (local and green movement) serta upaya

serius menumbuh-kembangkan Sentra-Sentra Kreatif Rakyat di berbagai daerah

tujuan wisata unggulan, bukan satu hal yang mustahil jika tak lama lagi ada

Harajuku ala Jakarta. Tentunya dengan satu harapan besar lain, situasi politik

dalam negeri cukup kondusif. Semoga.

Kamis, 11 April 2013

FIESTA de LUK ULO (Konsep Ringkas - Update)

Kamis, April 11, 2013

Aset, Budaya, Creative City, Festival, Forum, Hanito Kreasindo, Industri/ Ekonomi Kreatif, Kebumen, Kegiatan, keraifan budaya, Kerajinan Tangan, Kreatif, Seputar Hipando, Wacana

No comments

Konsep festival dipilih agar

beberapa kegiatan dapat dicakup serentak. Ada wisata air seperti lomba

pacu rakit berbahan batang pisang (gedebog) dan aneka permainan anak yang

menjadi ciri khas permainan anak pereng Kali Luk Ulo. Lomba Mancing yang

menjadi “gong” berpadu dengan Festival Kuliner dan lain-lain. Konsep festival

membuka peluang beragam kegiatan dikemas dalam satu wadah “Luk Ulo Fiesta 20,,,”.

MAKSUD dan TUJUAN

Festival Kali Luk Ulo tahun 20.., dimaksudkan

untuk :

- Memberikan hiburan murah dan aman bagi warga masyarakat Kabupaten Kebumen dan sekitarnya.

- Mengenalkan Kali (Sungai) Luk Ulo sebagai salah satu icon aktivitas kreatif Kabupaten Kebumen.

- Pendidikan lingkungan bagi generasi muda.

- Pengembangan kegiatan wisata lingkungan.

- Perintisan dan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kebumen.

Tujuan utama

kegiatan ini adalah mengembangkan potensi kreatif para pemuda Kebumen dalam

beragam kegiatan produktif dan

kewirausahaan yang ramah lingkungan.

KONSEP FESTIVAL

Festival adalah

kegiatan yang menampilkan kemeriahan yang dapat diisi dengan beragam jenis

kegiatan saling berkait. Festival Kali Luk Ulo 2012 adalah perpaduan antara

kegiatan olahraga, hiburan, wisata, pendidikan lingkungan dan kewirausahaan.

Ada 2 jenis kegiatan olahraga yang akan dilaksanakan yakni Lomba Mancing Ikan Bersisik dan

outbond.

Hiburan akan diisi

dengan lomba permainan anak tradisional seperti kunclungan, mengambang di air dengan sarung terlama dan lain-lain.

Atau atraksi kesenian tradisional yang akan diselenggarakan di sekitar lapangan

basket dan bekerjasama dengan Kelenteng Khong Hui Kiong. Kegiatan hiburan ini

dapat juga dikembangkan dengan beragam festival, lomba atau penampilan

kelompok-kelompok kesenian yang potensial dikembangkan sebagai aset

ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Kebumen.

Sementara itu,

pendidikan lingkungan dilaksanakan dengan cara memberikan pemahaman, bimbingan

dan praktik di sepanjang lokasi festival yang direncanakan sepanjang 1 km.

Mulai dari bawah Jembatan Kutosari (jembatan baru di Selatan Alun-alun kota)

sampai Jembatan Renville (jembatan kereta api). Pendidikan lingkungan ini

bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan mencerahkan pemahaman tentang

pentingnya memelihara lingkungan alam Kali Luk Ulo di sepanjang jalur

festival khususnya dan daerah alirah Sungai Luk Ulo pada umumnya.

Dalam kegiatan

kewirausahaan, akan diselenggarakan festival kuliner berbahan dasar ikan

bersisik yang hidup dan berkembang biak di Kali Luk Ulo yang mengikutsertakan

para petani ikan yang banyak beraktivitas di sebelah Utara lokasi. Serta

beberapa kegiatan lain yang menunjang tujuan pengembangan ekonomi kreatif warga

masyarakat sekitar lokasi festival khususnya.

Jumat, 05 April 2013

Bandung Creative City Forum (BCCF)

Jumat, April 05, 2013

aktivitas, Bandung, Budaya, Creative City, Forum, Industri/ Ekonomi Kreatif, Inspiratif, kepedulian Pemerintah, Lokal, Obesesi, Sadar Wisata, Wacana

1 comment

Bandung kota kreatif bukan hanya slogan dan baru

dirintis. Sejak dulu, Kota Kembang yang sering disebut juga sebagai Paris van

Java telah menunjukkan beragam aktivitas kreatif warganya. Di era 1980-an, jauh

waktu sebelum ekonomi/ idustri kreatif digagas, Bandung sudah punya Depot

Kreasi Seni Bandung (DKSB) dengan alm. Harry Rusli sebagai motornya dari

rumahnya di Jl. Supratman sebagai markas besar. Dari grup musik eksperimental ini muncul satu single

hit berjudul Nyamuk Malaria. Sementara itu, di ujung jalan itu ada beragam

jenis kuliner khas yang menjadikan daerah Supratman Ujung sebagai pusat jajanan

khas Bandung. Musik, seni pertunjukan dan kuliner adalah pilar ekonomi kreatif

yang tengah menjadi trend baru ekonomi di banyak Negara.

Bandung Ibukota Kreativitas?

Reputasi Bandung

sebagai destinasi wisata, lokasi perguruan tinggi terkemuka, pusat mode dan

busana, serta kota yang melahirkan beragam band/kelompok musik progresif, telah

berdampak pada tumbuhnya industri kreatif yang didukung oleh ketersediaan

beragam sumber daya. Bandung jadi Ibukota Kreatif?

APA sih yang kurang

dari Kota Bandung sebagai kota kreatif? Rasanya semua persyaratan untuk menjadi

kota kreatif sudah dimilki Bandung. Sebut saja, hampir seluruh profesi kreatif

bisa ditemukan di Bandung, sejak profesi yang high profil seperti arsitektur,

clothing dan distro, pembuat program komputer, animator, hingga pemBuat film dan

musik. Belum lagi iklim yang mendukung, dengan banyaknya pagelaran dan hajatan

kreatif yang digelar dan sepanjang tahun. Untuk yang terakhir ini, para pegiat

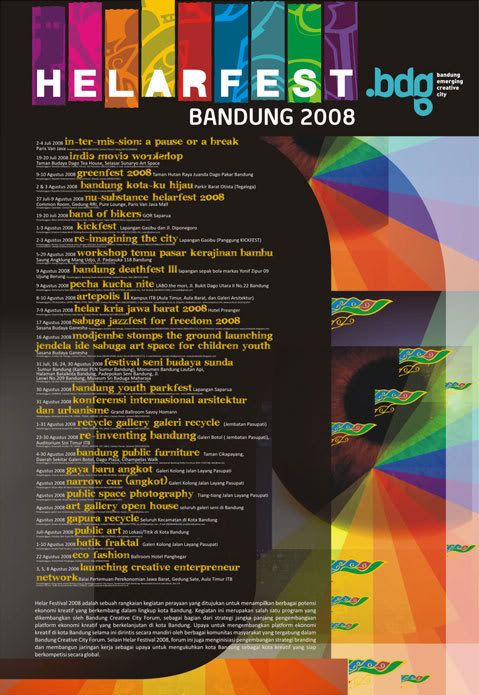

kreatif Bandung sudah dua kali menggelar hajatan Helarfest, tahun 2008 dan

2009. Tahun 2010, ada Semarak.bdg yang digelar di sekitar kawasan Braga. Belum

lagi gelaran seperti Bandung World Jazz Festival, dan Pasar Seni ITB.

Situs Departemen Perdagangan menginformasikan industri kreatif menyumbang rata-rata 6,3% terhadap produk domestik bruto Indonesia selama periode 2002-2006. Suatu jumlah yang tidak main-main karena pada 2010, target kontribusi meningkat menjadi 7,9%. Setelah kekayaan sumber daya alam tidak lagi dapat menjadi penopang perekonomian nasional, ditambah sulitnya produk sektor usaha berbasis sumber daya alam lainnya bersaing dengan negara lain karena kalah kompetitif, maka masa depan Indonesia mungkin hanya bisa diselamatkan melalui ekonomi kreatif yang berbasis kekuatan ‘human capital’ yang kreatif dan inovatif.

Situs Departemen Perdagangan menginformasikan industri kreatif menyumbang rata-rata 6,3% terhadap produk domestik bruto Indonesia selama periode 2002-2006. Suatu jumlah yang tidak main-main karena pada 2010, target kontribusi meningkat menjadi 7,9%. Setelah kekayaan sumber daya alam tidak lagi dapat menjadi penopang perekonomian nasional, ditambah sulitnya produk sektor usaha berbasis sumber daya alam lainnya bersaing dengan negara lain karena kalah kompetitif, maka masa depan Indonesia mungkin hanya bisa diselamatkan melalui ekonomi kreatif yang berbasis kekuatan ‘human capital’ yang kreatif dan inovatif.

Lantas,

dari angka kontribusi 7,9 % ini, seberapa besar yang disumbang Bandung? Meski

tidak tersedia data yang cukup memadai, namun diyakini Bandung berkontribusi

dominan. Terlebih, karena para pegiat di Bandung juga sudah memiliki kesadaran

untuk beserikat dan berorganisasi dalam payung Bandung Creative City Forum atau

BCCF.

Bandung

Creative City Forum (BCCF) yang berdiri sejak tahun 2008, beranggotakan para

pegiat kreatif dari beragam latar belakang profesi antara lain arsitek,

desainer, pekerja seni, pekerja musik, akademisi, praktisi & pekerja TI,

pelaku usaha pariwisata, dan jurnalis. Seluruh

kegiatan BCCF bersifat nirlaba dan diperuntukan sepenuhnya untuk pengembangan

kota Bandung dalam bidang dan karya kreatif. BBCF juga merupakan mitra

strategis Pemerintah Kota Bandung dalam membawa Bandung sebagai kota kreatif

dengan kompetensi internasional di benua Asia.

Tujuan

untuk menjadikan Bandung sebagai ibukota kreatini bukan hal yang mustahil untuk

diwujudkan. Semangat ini, tentu tak boleh hanya menjadi monopoli BCCF, juga

harus juga dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang lain, diantaranya

Pemerintah kota, pelaku usaha, dan tentu saja masyarakat. Nah, pertanyaannya

adalah bagaimana mewujudkan asa menjadikan Bandung sebagai ibukota kreatif?

Darimana upaya ini harus dimulai? Pembuatan regulasi yang mendukung dan

mempermudah terciptanya iklim dan kondisi kreatif bisa menjadi langkah awal. Upaya

ini kemudian harus diikuti oleh penyediaan berbagai saran dan infrastruktur

pendukung yang memungkinkin aktifitas dan kegiatan kreatif tumbuh subur.

Langkah ketiga adalah dengan mengedukasi warga, agar senantiasa memiliki

kerangka berfikir kreatif dalam setiap aktifitas keseharian. Kreatifitas harus

dipahami sebagai sebuah communal behaviour serta tidak berumah di awan, yang

hanya bisa dijalankan dan dipraktekan oleh para pegiat kreatif. Dengan cara ini

Kreatifitas diharapkan menjadi kebiasan dalam praktek dan aktifitas masyarakat.

Agar

kegiatan dan aktifitas kreatif berdampak pada aktifitas ekonomi, perlu juga

dipikirkan kehadiran dan akses pasar, sehingga produk-produk kreatif memiliki

nilai ekonomi yang sebanding dengan upaya penciptaannya. Dalam hal ini, promosi

dan pemasaran memegang peranan penting. Selama ini, para pegiat kreatif berjibaku

dan berinovasi secara mandiri dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk

mereka. Tak hanya memikirkan inovasi produk, para pegiat kretaif juga dituntut

kreatif dalam memasarkannya. Tak hanya di pasar lokal juga di mancanegara.

Bahkan tanpa dukungan pemerintah pun, beberapa karya dan inovasi kreatif para pelaku

industri kreatif sudah mampu menembuh pasar global.

Jadi,

tunggu apa lagi. Ayo kita wujudkan Bandung sebagai Ibu kota kreatif tak hanya

untuk Indonesia, juga di kawasan Asia.

Itulah segmen yang dikupas dalam BCCF Magz (majalah

yang diterbitkan oleh BCCF) edisi Agustus 2012 dalam tajuk Bandung Ibukota

Kreativitas! Geliat aktivitas kreatif warga Bandung seolah tak pernah berhenti

dan kehabisan ide. Apalagi setelah ditetapkan sebagai pilot proyek Kota Kreatif

di Asia Timur tahun 2008, proses kreatif warga Bandung semakin bergairah dan menyebar

di seluruh penjuru. Jika di awal pertumbuhannya, pusat jeans Bandung ada di

sekitar Jl. Tamim, kini telah menyebar ke Cihampelas, Cigolewah dan sebagainya.

Begitu juga di sub sektor industri musik, lahir grup-grup baru dari berbagai

aliran. Seolah-olah, kota ini harus mengungguli Jakarta dan Surabaya. Berbagai

pagelaran musik berskala nasional maupun internasional di gelar di kota kembang

ini. Tidak mengherankan jika Bandung menyebut dirinya sebagai Ibukota

Kreativitas!.

Rasa hormat dan penghargaan tinggi memang layak

diterima oleh BCCF sebagai media komunikasi dan tempat berkumpulnya berbagai

komunitas kreatif kota Bandung dan sekitarnya. Semua sub sektor industri

kreatif yang diidentifikasi Kementrian

Perdagangan (14) plus kuliner merapat dan menjadi bagian aktif forum ini. BCCF berperan sangat besar dalam menjembatani

kepentingan semua komunitas kreatif di Bandung dengan berbagai pemangku

kepentingan (stakeholders). Karena

didalamnya ada komunitas perguruan tinggi yang dimotori oleh ITB terutama FSRD

(Fakultas Seni Rupa dan Desain) serta Sekolah Bisnis ITB. Komunitas jalanan dan

death metal yang biasanya tertutup, ternyata masuk di dalamnya.

BCCF bukan sekadar wadah komunitas kreatif yang

berbadan hukum. Tapi banyak kajian ilmiah yang berkait dengan pengembangan

sub-sub sektor ekonomi kreatif difasilitasi dan jadi keputusan politik dalam

membuka dan menata ruang-ruang publik seperti taman kota, halte bus dan

lain-lain. Sehingga fanatisme warga Bandung

kepada forum ini dinyatakan dalam beragam bentuk. Dari perkumpulan

penggemar sepeda, lahir bisnis baru penyewaan sepeda di waktu-waktu tertentu.

Belum yang terbilang prestisius semacam HelarFest yang telah berlangsung sejak

2008. Perkumpulan

Komunitas Kreatif Kota Bandung yang lebih dikenal dengan Bandung Creative

City Forum (“BCCF”) adalah organisasi lintas komunitas kreatif yang

dideklarasikan dan didirikan oleh Perseorangan, Wirausaha Kreatif, Lembaga

Nirlaba dan Komunitas di Kota Bandung pada tanggal 21 Desember 2008. BCCF

sendiri pada awalnya adalah sebuah forum komunikasi informal untuk koordinasi

dan komunikasi diantara komunitas kreatif di Bandung dalam rangka untuk

menyelenggarakan kegiatan Helar Festival 2008 (“Helarfest 2008”)

Sebagai

organisasi resmi, BCCF mempunyai maksud dan tujuan pada saat didirikannya BCCF sebagaimana

tertuang di dalam Anggaran Dasar Pendirian BCCF, yaitu sebagai berikut:

1.

Menjadi wadah penguatan masyarakat madani (civil

society) yang mandiri (independent) dan tidak terafiliasi baik langsung

atau tidak langsung dengan Organisasi Masa atau Partai Politik manapun, baik

ditingkat lokal atau nasional.

2.

Menjadi forum komunikasi, koordinasi dan usaha

bagi perseorangan atau badan usaha atau komunitas kreatif di Bandung.

3.

Menjadi forum bersama untuk memberikan daya

tawar lebih besar dalam penguatan ekonomi bagi para anggota, pelaku

ekonomi/industri kreatif dan kota Bandung sekitarnya.

4.

Menambah daya dorong pengembangan dan

pemberdayaan potensi kreatif warga Bandung dan sekitarnya.

5.

Memperkenalkan Bandung sebagai Kota Kreatif

terdepan, baik di tingkat nasional, regional dan internasional.

6.

Menjalin kerjasama baik ditingkat Nasional atau

Internasional untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan ekonomi/industri

kreatif di Bandung.

7.

Mengembangkan kreatifitas sebagai upaya untuk

pemberdayaan ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat sipil,

kelestarian ekosistem dan penghargaan terhadap keaneka-ragaman budaya.

Sebagai

organisasi lintas komunitas kreatif, BCCF ini didirikan oleh sebagian besar

adalah orang-orang atau komunitas kreatif yang ada di kota Bandung atau yang

bidang pekerjaan atau aktifitasnya bersinggungan sangat erat dengan dunia

kreatifitas dan inovasi. Para pendiri

dan anggota BCCF di awal pembentukan: BDA+Design, Urbane, Adiwilaga & Co,

Pixel People Project, LABO the Mori, Mahanagari, Sembilan Matahari,

Death

Rock Star, Tegep Boots, Invictus, Common Room Foundation, Bandung Arsitektur

Family (BAF), Bikers Brotherhood, KICK, Komunitas Sunda Underground, Bandung

Death Metal Sindikat, Solidaritas Independen Bandung, Ujung Berung Rebel,

Jendela Ide, Republic Entertainment, Saung Angklung Udjo, Pusat Studi Urban

Desain (PSUD), SAPPK ITB, Seni Rupa ITB, PSDP ITB, Eco- Ethno, Galeri Seni

Bandung, Open Labs dan sebagainya.

Pasca

Helarfest 2009, muncul beberapa nama baru

seperti Komunitas Air Fotografi, Komunitas Origami Indonesia, Komunitas

GANFFEST, INDDES ITB, Angklung Web Institute (AWI), Komunitas Picu Pacu,

Komunitas Mahasiswa Seni Rupa ITB, Bandung Flower Day, Bandung Affairs dan

sebagainya.

Rabu, 03 April 2013

ANTARA JOGJA, SOLO DAN BANDUNG

Rabu, April 03, 2013

Aneka Kerajinan, Aset, brand image, Budaya, Fesyen, Industri/ Ekonomi Kreatif, Obesesi, OVOP, Pariwisata, Wacana

No comments

Proses Kreatif di Pusat-pusat Kreatifitas - Bagian I

Hampir setiap kali membahas ekonomi kreatif, dua kota

utama : Jogja dan Bandung muncul sebagai bagiannya. Jogja dengan segala

sebutan : kota pelajar, wisata, kuliner (gudeg dan beragam jajanan khas),

budaya dan entah berapa lagi lainnya boleh disebut sebagai barometer dunia

kreatif di tanah air. Masih ingat kaos oblong “DAGADU” ? Kaos yang identik dengan kaum muda berlogo mata sesuai

namanya. Dagadu adalah bahasa plesetan dari kata matamu. Bagi masyarakat Jawa,

kata itu berkesan kasar atau tidak berbudaya. Di situlah letak ketajaman daya

kreasi pencipta merk ( A Noor Arief) yang telah dibajak berkali-kali, sampai

sekarang masih eksis berkreasi di sub sektor busana (fesyen/ fashion).

Selain memproduksi kaos, Dagadu juga memfasilitasi

beragam kegiatan kreatif di antaranya Lomba pembuatan video kreatif tentang

Jogja (Jocvec), membuat situs internet: http://blog.dagadu.co.id/ yang isinya khas dan semua dikasih nama dengan imbuhan MATA. Misalnya kolom yang bertajuk MATALALU yang berisi informasi masalalunya Dagadu untuk pemula maupun garda depan yang

punya tugas di bidang layanan konsumen (lakon). Tanpa bermaksud

melebih-lebihkan Dagadu (yang memang punya banyak kelebihan) atau Jogja (karena

bagian dari alumni di kota itu), saya menyoroti dagadu karena kejelian

mereka melihat banyak persoalan rumit dalam kacamata cerdas (smart) dan tetap

tersenyum

(smile). Dua hal yang membedakan “gali” Jogja dengan lainnya. Dagadu

adalah bahasa “gali” dan oleh mas Noor Arief sang pemilik merek dagang DAGADU

digali maknanya sampai benar-benar njogjani

alias pokoknya Jogja banget. Kesan sangar sang gali diubah total

dengan “senyum” yang representatif keramahan masyarakat Jogja.

Dalam hal penerapan Ekonomi Kreatif, Kota Jogja memakai logo di atas yang sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Jargon yang diusung adalah " NEVER ENDING ASIA". Kota ini memilih sub sektor kerajinan, fesyen, piranti keras dan lunak komputer sebagai andalan untuk menggerakkan ekonomi kreatifnya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa Yogyakarta adalah kota seni dan budaya. Beragam peninggalan sejarah karya seni adiluhung seperti keraton dan tari langen bedaya-nya; pandangan spiritual tentang jalur imajinatif Merapi, Keraton dan Laut Selatan; munculnya nama kampung kerajinan seperti Batikan, Gamelan, Gemblakan, Kotagede dan lain-lain serta aneka kerajinan yang sudah memasyarakat seperti batik, olah kulit, ukir dan sebagainya.

Dari alasan di atas kemudian disusun 13 langkah untuk merealisasikannya:

- Mendorong lahirnta YOGYAtic sebagai komunitas produsen kerajinan sekaligus perintis pola pembinaan OVOP sehingga mendapat penghargaan Hiramatsu Award.

- Memfasilitasi sekretariat Yogya-IT

- Dalam RPJMD, salah satu programnya adalah pengembangan industri kreatif

- Kebijakan menuju Yogya Cyber Provinc

- Penyelenggaraan lomba desain produk kerjasama pusat dan daerah

- Mendorong kegiatan promosi penerbitan dan percetakan dalam bentuk bursa buku

- Memberikan apresiasi kepada kreator

- Melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan industri kreatif

- Menyelenggarakan promosi produk industri kreatif di tingkat lokal maupun nasional

- Menyelenggarakan kegiatan tahunan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY)

- Penyelenggaraan kegiatan tahunan Yogya Fashion Week

- Menyelenggarakan Cat Fish Day untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional

- Menyelenggarakan pameran kuliner menu tradisional melalui dinas pariwisata

Mengurai kreatifitas anak-anak muda Jogja sepertinya tak akan ada habisnya. Setiap sudut kota punya sisi menarik untuk digali sisi kreatifnya. Pasar kerajinan di sepanjang Jl. Malioboro seolah bersambung dengan pasar jajanan di Jl. Mataram sampai Pasar Pathuk yang menyajikan bakpia hangat yang baru keluar dari oven para pembuatnya. Di sekitar pasar tradisional yang berada di tengah kota Jogja ini, kita bisa juga menikmati gudeg ala Yu Siyem yang telah dikenal sejak jaman perjuangan menegakkan kemerdekaan. Tidak heran jika Dagadu.co.id menyediakan laman khusus: kapan lagi ke Jogja untuk para alumni menapak-tilasi jejak Jogja dengan segala ragam kenangan yang melekat di hati.

Jika kaos Dagadu Jogja muncul di pertengahan 1990-an,

Bandung telah mendului sebagai pelopor pembuatan Indonesian Denim (jeans Bandung) dengan Jl. Tamim

sebagai icon utama. Beda dengan Jogja yang menggali habis budaya lokal,

Bandung cenderung memilih sebagai duplikator model jeans dari merek-merek

internasional yang sudah dikenal publik. Olah duplikasi ini berlangsung cukup

lama, sekitar dua dasawarsa sampai awal 2000-an ketika Jakarta mulai tertarik

bersaing dengan Bandung. Saat ketika produk konveksi dan garmen rumahan

mengalami booming. Setidaknya, kesan itu yang saya dapatkan di lapangan

sepanjang waktu mendampingi sentra konveksi Roworejo memasuki pusat-pusat

perdagangan barang konveksi dan garmen di Tanahabang dan Cipulir (Jakarta) atau

sekitar Jl. Embong Malang dan Jembatan Merah di Surabaya.

(bersambung: Solo dan Bandung)

Sabtu, 30 Maret 2013

OVOP & EKONOMI KREATIF

Sabtu, Maret 30, 2013

aktivitas, Aset, berpikir global, bertindak lokal, Budaya, Industri/ Ekonomi Kreatif, Inspiratif, kepedulian Pemerintah, keraifan budaya, Obesesi, OVOP, Wacana

No comments

Ada

dua gagasan dasar yang memiliki keserupaan dalam upaya mengembangkan potensi

ekonomi masyarakat yakni OVOP dan Ekonomi Kreatif. Beberapa tulisan sebelumnya

telah dibahas tentang OVOP. Kini giliran untuk mengupas faktor yang

mempengaruhi pilihan kebijakan pembangunan kewilayahan yaitu ekonomi kreatif

(Creative Economy) atau sering disebut juga dengan istilah Creative Industry).

Kedua istilah creative economy atau

industry saya anggap sama maknanya.

Definisi

ekonomi kreatif menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekref) yaitu industri yang

berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan

pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berdasar batasan ini

jelas sekali orientasi ekonomi kreatif adalah individual, SDM kreatif. Mungkin

ada pertanyaan, siapakah SDM kreatif itu ? Jawaban singkat : siapapun bisa dan

mungkin melakukan aktivitas ekonomi kreatif baik karena punya latar pendidikan

maupun berbakat kreatif.

Pertanyaan

berikutnya, apakah orang yang punya latar pendidikan dan bakat kreatif mampu

menyelenggarakan ekonomi kreatif? Jawaban singkat : tidak semua atau tidak

selalu. Mengapa? Banyak orang kreatif, mampu menghadirkan karya-karya kreatif

yang bernilai ekonomi tapi enggan atau tidak mampu menangkap peluang ekonomi

yang ada dalam karya-karyanya. Berkait dengan peluang, kita akan melihat di

sisi sebaliknya : tantangan dan/atau hambatan.

Dalam

buku Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025 yang dipublikasikan (dapat diunduh gratis) oleh Kementrian

Pariwisata dan Ekonomi disebutkan bahwa di Amerika Serikat, Richard Florida

menggolongkan SDM kreatif sebagai strata (sosial-pen) baru yang disebut creative

class. Di era ekonomi baru ketika kreatifitas telah menjadi industri,

pekerja kreatif bukan hanya dari sektor seni. Di dalamnya ada juga ilmu pengetahuan (sains), teknologi, manajemen

dan lain-lain. Ada pendidik, peneliti,

insinyur, desainer, artis, musisi dam penghibur (entertainer). Mereka adalah orang-orang yang menghadirkan

ide-ide baru, teknologi baru, konten baru serta orang-orang yang mengandalkan

daya pikir dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah.

Berkembangnya

kegiatan berbasis kreativitas di Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Asia

berupa kegiatan sub kontrak (outsourcing) yang kian menunjukkan

kematangannya membuat India dikenal sebagai negeri penghasil film (Bollywood)

dan piranti lunak. Sementara itu Korea Selatan dan China dikenal sebagai

produsen otomotif, barang-barang elektronik dan industri konten sejajar dengan

Jepang yang telah mendului. Singkat cerita kita akan menuju satu pertanyaan:

bagaimana dengan Indonesia ? Belum berkembang maksimal karena terkendala

beberapa hal utama:

- Banyak SDM kreatif di bidang artistik yang belum memahami secara menyeluruh “isi” kreativitas di era industri kreatif. Sehingga masyarakat awam menilai dunia artistis adalah ekslusif dan tidak merakyat ( masalah orientasi dan apresiasi – pen).

- SDM kreatif di luar bidang artistik (sains dan teknologi) terlalu mikroskopik dalam melihat keprofesionalannya sehingga cenderung berpola pikir mekanistik dan kurang inovatif ( masalah orientasi dan apresiasi – pen).

- SDM kreatif sering kekurangan sarana untuk melakukan eksperimen dan berekspresi sehingga hasil karyanya sering kurang kreatif dan inovatif (masalah apresiasi-pen).

Konsep

OVOP dan Ekonomi Kreatif menempatkan pembangunan SDM sebagai faktor penting. Sasaran

yang dituju pada konsep OVOP adalah produk lokal yang berorientasi global

dengan pendekatan komunal. Sementara itu, dalam ekonomi kreatif pendekatan yang

digunakan adalah individual. OVOP mengedepankan nilai tambah atas produk

(beberapa produk) yang sudah ada, ekonomi kreatif mengharuskan pembaruan atas

produk dan/atau jasa yang telah ada atau menghadirkan produk dan jasa yang

benar-benar baru dalam suatu proses inovatif. Perbedaan keduanya bisa

dijembatani dengan kebijakan politik pemerintah yang kondusif. Tumpang tindih

dan “perebutan wewenang” menangani kedua potensi kreatif masyarakat justru akan

mematikan jalan menuju Indonesia sejahtera, adil dan makmur (mungkin masih

bersambung).

Jumat, 29 Maret 2013

OVOP Indonesia ?

Jumat, Maret 29, 2013

aktivitas, brand, Budaya, Indonesia, Industri/ Ekonomi Kreatif, kepedulian Pemerintah, Lokal, Made in, masyarakat, OVOP, Wacana

No comments

Mampukah

koperasi menjadi fasilitator pengembangan OVOP di Indonesia? Bisa ya atau tidak.

Jawaban pasti akan banyak bergantung pada masing-masing koperasi yang ditunjuk

oleh Kementrian KUKM dalam menerjemahkan OVOP sehingga aplikasinya tepat

sasaran.

OVOP

di Indonesia

Sejauh

ini, Indonesia belum memiliki konsep dasar OVOP seperti OTOP di Thailand. Berikut adalah tentang OTOP.

Tujuan

OTOP di Thailand:

- Untuk membangun sebuah sistem database yang komprehensif, yang mengakomodasi informasi bagi setiap Tambon di Thailand

- Untuk mempromosikan produk lokal dari setiap Tambon, dan untuk memfasilitasi prosedur jual belinya.

- Untuk membawa teknologi internet ke desa-desa dan ini adalah titik awal dari Proyek Internet Tambon

- Untuk mendorong dan mempromosikan pariwisata di Thailand ke tingkat Tambon. Sehingga pendapatan akan dibagikan lebih besar kepada masyarakat pedesaan.

- Untuk membantu masyarakat pedesaan bertukar informasi, ide, dan meningkatkan komunikasi di berbagai Tambon.

Konsep

OVOP sangat fleksibel dan integratif. Artinya, setiap daerah atau wilayah dapat

menetapkan batasan dan tujuannya. Jika sasaran yang ingin dituju adalah skala

nasional, pendekatan yang digunakan biasanya top-down terutama berkait

dengan penyediaan anggaran. Kelemahan pendekatan ini, semangat kreatif yang

menjadi acuan pokok konsep dasar OVOP bisa tereliminasi oleh proses birokrasi

yang sangat panjang dan acapkali terjadi salah persepsi ketika harus diaplikasikan

kepada kelompok sasaran. Dalam istilah komunikasi, pendekatan top-bottom sering

menimbulkan denging (noise). Apalagi jika pejabat yang berkompeten

menangani di daerah tidak senada dan seirama karena “beda selera” atau

orientasi politik dengan yang di pusat. Lebih kacau lagi jika denging itu

ditambah bisikan yang bernada provokatif.

Sementara

itu, untuk mengaplikasikan konsep OVOP dengan pendekatan bottom up, kendala utama:

kelangkaan inisiatif karena beragam sebab. Yang paling klasik tentu soal

ketersediaan anggaran. Ibarat berdagang, harus ada modal finansial dulu sebelum

melangkah. Inisiatif akan muncul, mengikuti aliran dananya. Dengan kata lain,

jangan berharap ada inisiatif jika anggaran tidak tersedia. Kondisi seperti

inilah yang sering dijumpai ketika ada usulan dari ”bawah”. Belum lagi masalah tumpang tindih kebijakan antara satu dan

lain dinas atau kementrian.

Mengacu

pada gagasan dasar OVOP, produk yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki

kedekatan erat dengan budaya lokal dan bernilai tambah tinggi. Kerajinan adalah representatif untuk hal ini. Setidaknya

ada 2 atau dinas yang mungkin “merasa memiliki” yaitu dinas perindustrian/perdagangan,

dinas koperasi dan UKM serta dinas Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif. Bagi

daerah tertentu, mungkin ada penggabungan SKPD (satuan kerja pemerintah daerah)

yang terkait dengan aktivitas produktif dan kreatif masyarakat seperti Kabupaten

Kutai Kertanegara yang menggabungkannya jadi Disperindagkop (Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM). Semakin banyak dinas atau SKPD

yang merasa berkepentingan dengan dengan pengembangan kegiatan OVOP sebenarnya

semakin baik agar ada upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Tetapi,

dalam realita sering berbeda. Setiap SKPD punya kepentingan dan biasanya tidak

mau digabungkan. Eksklusifitas kepentingan inilah jadi satu masalah serius bagi

pengembangan aplikasi OVOP di banyak daerah, termasuk Kabupaten Kebumen. Karena

itu, pada acara Temu Solusi OVOP Jawa Tengah 22 Februari 2013 lalu, Deputi

Bidang Pengkajian Sumber Daya Manusia Kementrian Koperasi dan UKM tidak

menyebut kerajinan anyaman pandan Kebumen sebagai bagian yang telah

diprogramkan pada 2013. Selain carica di Wonosobo dan bordir di Kudus, gula

kelapa di Cilacap, batik Solo, kain sarung goyor di Pemalang dan Klaten, tenun troso

Jepara dan kerajinan ikan pari di Boyolali.

Inilah

yang menjadi satu pertanyaan besar saya dan teman-teman di lapangan, mengapa

ketika dalam peringatan Hari Koperasi 2012 di Kabupaten Kebumen, pemecahan

rekor Muri atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen dibebankan kepada para

perajin anyaman pandan ? Selanjutnya, mengapa aktivitas itu dipindahkan

lokasinya dari area publik (alun-alun Kebumen) ke area pribadi (pabrik Dubexcraft) ?

Pertanyaan paling krusial, mengapa untuk acara seakbar itu para perajin

tidak diapresiasi secara layak ? Apakah hal ini yang jadi penyebab

utama tidak masuknya kerajinan anyaman pandan Kabupaten Kebumen yang telah

membawa Tasikmalaya, Jogja dan Bali menjadi pemasok utama ekspor kerajinan

anyaman pandan ke dalam program OVOP??

Bagaimana

mungkin mengaplikasikan satu program pembangunan yang diadopsi dari negara lain

tanpa pemahaman memadai tentang faktor kultural

masyarakatnya? Jepang diakui sebagai negara maju yang masih kuat menjaga

tradisi dan budaya masyarakatnya. Sebagai

negara yang pernah dijajah Jepang,

sedikit banyak, masyarakat Indonesia memahami kondisi itu sebagai nilai tambah

kemajuan Jepang dibandingkan dengan Eropa maupun Amerika Serikat. Disiplin dan

kerja keras adalah tradisi masyarakat Jepang yang tidak mudah diaplikasikan di

Indonesia. Apalagi di masa sekarang, kebanyakan dari pemimpin formal di semua

lini, tidak menjadikan kedua tradisi itu sebagai pemacu semangat yang menumbuh-kembangkan

tantangan-tantangan kreatif sebagai realisasi prinsip dasar OVOP di bidang

pengembangan sumber daya manusia.

Praktik

yang lazim terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang memelihara prinsip

kemandirian (sama dengan menjaga kemerdekaan) justru tidak disukai oleh para

pengambil keputusan politik (baca sebagai pejabat publik) karena akan mengganggu kepentingan pribadi

atau kelompoknya. Kekusutan ini diperparah dengan pola rekrutmen pejabat publik

yang sarat praktik KKN dan semakin telanjang. Dan lebih kusut lagi karena

semakin jarang ditemui pejabat publik mau bekerja sama dengan orang-orang yang menjaga independensi dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal.

OVOP

adalah program idealistik dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Potensi kreatif masyarakat berbasis kultural dan bernilai tambah tinggi. Penghormatan

atas hal itu adalah pengembangan aktivitas produktif tanpa merusak tradisi yang

dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal. Modernisasi dimungkinkan pada sisi

rancang bangun produk (product design) dengan pendekatan

teknologi informasi. Sebelum hal ini diterapkan, masyarakat lokal harus

dikondisikan dengan nilai-nilai budaya yang terdapat pada teknologi itu.

Sehingga tidak menimbulkan cultural shock yang kemudian akan mematikan potensi

budaya lokal secara sistematik.

Kemudahan

mengakses informasi internet dari telepon selular yang telah menjangkau ke

desa-desa di satu sisi menumbuhkan harapan baru bagi pengembangan potensi lokal.

Di sisi lain, hal itu justru akan menjadi bencana kebudayaan ketika pengguna

tidak memahami nilai-nilai kultural yang ada di dalamnya. Sangat mungkin

terjadi perubahan pola pikir yang semula produktif menjadi konsumtif. Dalam

koteks OVOP, potensi lokal yang seharusnya menjadi titik pijak dan pacu

pengembangan aspek ekonomi dapat berbalik arah menjadi faktor perusak utama

potensi itu. Di sinilah sisi menarik dari konsep aplikasi OVOP di berbagai negara.

Kita (Indonesia) bisa mewujudkan gagasan brilian Mr. Morihiko Hiramatsu dengan sikap hati-hati, tapi tanpa curiga.

Jika Thailand mampu dengan OTOP, suatu saat mungkin kita akan meluncurkan ODOB

(One District One Brand) atau justru sebaliknya, benar-benar jadi bodo

? (bersambung)

Kamis, 14 Maret 2013

Pasar Senggol 2010: Sederhana Tapi Manis

Kamis, Maret 14, 2013

Aset, Budaya, Cerita, Industri/ Ekonomi Kreatif, Kebumen, Kegiatan, Kreatif, Lokal

1 comment

Panggung utama

Pasar Senggol :Sekaten ala Kebumen yang Tengah Bersolek

Belajar dari pengalaman dan kegagalan di

masa lampau adalah salah satu ciri manusia berfikiran maju. Pada pelaksanaan

kegiatan yang sama di tahun 2010 ini, salah satu tokoh masyarakat di sekitar

tempat berlangsungnya acara tahunan PASAR SENGGOL, Yahya Mustofa, mengungkapkan

banyak hal tentang pengalaman menyelenggarakan acara ritual budaya masyarakat

di sekitar Pasar Selang Kebumen. Mengikuti anjuran Bupati saat itu, H.M.

Nashirudin Al Mansyur yang menginginkan penyelenggaraannya mirip atau sama

dengan Sekaten Jogja ternyata berbuah kekecewaan yang berlarut. Semula ia

kurang bergairah saat disinggung kemungkinan pelaksanaannya di tahun 2010.

Selain faktor

keuangan yang mengalami difisit cukup besar, sampai saat ini Panitia

Penyelenggara yang terdiri dari tokoh masyarakat dan perangkat desa di Selang,

Adikarso dan sekitarnya belum mampu menuntaskan laporan kegiatan itu. Kendala

lain adalah kegagalan menghadirkan band metal asal Bandung "Power Slave"

kepada para penggemar musik rock Kebumen setelah dilarang tampil oleh aparat

kepolisian justru di saat akhir waktu. Pelarangan di sela check sound punggawa

band yang senafas dengan grup band kondang asal Inggris, LED ZEPPELIN. Artinya,

ada " keanehan "

di balik pelarangan yang berdalih keamanan. Singkat kata, misi mengangkat

peristiwa budaya masyarakat lokal ini "gagal".

Karena itu,

setelah kami berdiskusi luas dan menemukan satu titik temu pemikiran bahwa jika

peristiwa budaya itu harus dilakukan dengan cara dan suasana yang berbeda.

Perbedaan skala prioritas dan yang menggembirakan adalah keterlibatan komunitas

pelaku seni budaya lokal yang aktif berproses dan memiliki komitmen kuat untuk

mengembangkan Pasar Senggol sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi

ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen. Khususnya dalam hal seni pertunjukan,

periklanan, kerajinan, pasar seni dan barang antik serta layanan komputer dan

piranti lunak dalam sebuah "kawasan industri kreatif" bernama PASAR

SENGGOL 2010. Yang Muda Ceria,

Yang Tua Bahagia. Bukan

sekadar all about Kebumen.

Tapi Kebumen Ngethek alias It's Truly Kebumen ... yakin

gologokin.

Obrolan tengah malam jelang pelaksanaan

Tradisi masyarakat Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dalam

memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW cukup beragam. Di tlatah (wilayah kuasa

kerajaan) Mataram masyarakat mengenal Grebek Maulid yang disebut Sekaten. Jika

perayaan di Ngayogyakarta Hadiningrat (Jogja) diawali dengan kirab pusaka

keraton dan berakhir dengan keluarnya gunungan kembar simbol kemakmuran. Hal

serupa terjadi juga di Solo. Bedanya, simbolisasi di Keraton Surakarta

adalah tradisi "angon kebo bule" Kyai dan Nyai Slamet. Meski kurang

faham dengan makna dibalik nama pasangan kerbau itu dan peristiwa yang

mengiringi, nampaknya keselamatan dan kemakmuran jua yang menjadi tujuan utama

tradisi tersebut.

Peristiwa sama di Desa Selang dan sekitarnya disebut Pasar

Senggol. Sejak berpuluh tahun yang lalu, masyarakat di sekitar pasar

tradisional desa Selang semisal Adikarso, Kalirejo, Panjer, Kebumen dan

sebagainya menjadikan acara itu sebagai peristiwa budaya lokal dalam rangkaian

kegiatan memperingati hari besar keagamaan Islam. Dalam peristiwa itu, muncul

nama tokoh utama : Kramaleksana.

Dari penuturan Yahya Mustofa, sosok Kramaleksana adalah “pahlawan” yang membuka

lahan bagi sejumlah masyarakat di wilayah itu. Dia adalah prajurit Mataram yang

ditugaskan bersama sejumlah pasukan lain untuk memperluas wilayah kekuasaan. Di

sisi inilah beragam cerita heroik dan mistis muncul sebagai bagian tradisi

masyarakat tersebut. Karena itu, model perayaannya sangat mirip dengan gaya

Jogja ketimbang Solo.

Layaknya sebuah pasar malam, ada berbagai kegiatan yang

melingkupinya. Sebagai ajang bisnis para pedagang kaki lima, bakul jajanan,

pedagang mainan anak dan sebagainya. Yang tidak pernah ketinggalan adalah

sebagai ajang mencari jodoh, arena perebutan kekuasaan preman lokal dengan segala

nuansanya dan beragam pernak-pernik kehidupan malam. Karena itu, dimensi religi

yang seharusnya lebih menonjol dibanding tradisi yang belum dikaji dalam

penelitian ilmiah acapkali terabaikan.

Yang menarik dari penyelenggaraan tahun ini adalah adanya

sentuhan manajemen hiburan. Sebagai tokoh sentral, Yahya Mustofa yang tahun

kemarin mendapat Upakarti Bidang Kepoloporan Pemuda, pemilik Dubex Handicraft

dan sejumlah unit usaha lain serta Ketua Umum Hipando (Himpunan Perajin Anyaman

Indonesia) mengundang orang yang bertugas khusus menangani manajemen hiburan

tersebut. Tema pokok yang ditawarkan sebagaimana dituturkan Fauzan adalah “All about Kebumen”.

Bila diterjemahkan bebas mungkin jadi “ pokoknya asal

Kebumen”. Tema itulah yang menarik perhatian kami, Komunitas Ego. Ada

kegairahan tersendiri di saat kami tengah mengangkat produk budaya lokal yang

kian terpinggirkan seperti Kethoprak Pesisiran dan Rodat, Jamjaneng dsb. Sekaligus

memberi pencerahan kepada orang-orang di dinas kebudayaan setempat yang

mendefinisikan kesenian atau budaya lokal identik

dengan irama yang rancak dan dalam suguhan jingkrak-jingkrak.

Lebih bergairah lagi ketika kami mendengar langsung dari

Yahya Mustofa, bahwa panggung utama akan dilengkapi fasilitas multi media.

Pucuk dicinta, ulam tiba. Angan kami mengembara ke desa Brecong Buluspesantren.

Di sana ada tokoh seni kethoprak pesisiran, Bambang Kethoprak.

Bergegas kami kunjungi beliau dan menawarkan kerja sama. Kolaborasi antara seni

drama tradisional dan teater modern dengan kesepakatan bahwa soal teknis pentas

akan dibicarakan khusus dengan ahlinya, Putut AS dan kawan-kawan Komunitas Ego yang

selama ini berproses di Jogja dengan nama Sanggar Ilir atau Wayang Mika L mas

Kaji Habeb.

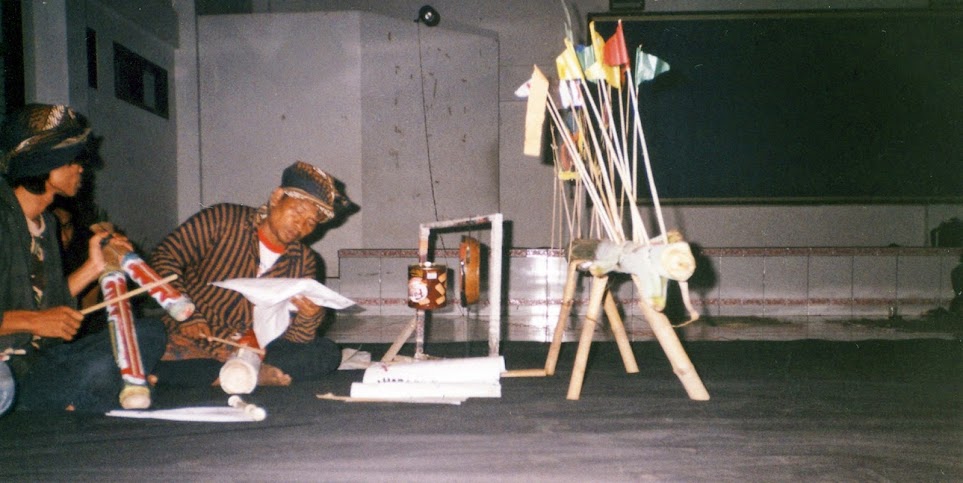

Bambang Kethoprak

Entah sebab

apa, kami mendapat informasi dari Seksi Hiburan, Gobeth Arief Budiman bahwa

Polres Kebumen hanya memberi ijin 2 hari dari 6 hari yang dijadwalkan.

Mendengar kabar itu, kami terkulai lemas. Setelah menunda sehari, akhirnya kami

memberi tahu mas Bambang bahwa pentas kolaboratif di Pasar Senggol 2010 urung

dilaksanakan karena alokasi waktunya sangat pendek. Hanya 30 menit. Panggung

utama yang semula didesain knock down karena berada di persimpangan

jalan Kutoarjo dan Cendrawasih harus dipindahkan ke lokasi aman di tanah kosong

di belakang deretan tenda pedagang. Lengkap sudah kecewa kami kepada Panitia,

khususnya Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berkesan “ hanya mau mengunduh

tanpa kesediaan mengunggah” atas

potensi kreatifitas warga masyarakatnya. Apalagi ditambah penuturan Yahnya

Mustofa, bahwa ketika mengajukan ijin kegiatan itu di Pemkab, timnya di – ping

pong.

Meski pada

akhirnya waktu penyelenggaraan yang dijadwalkan selama 6 hari menjadi nyata,

tapi dengan persiapan yang hanya lima hari membuat gairah kami tak mudah

dipulihkan. Dan karena undangan ditujukan kepada Panitia Gelar Panggung Teater

(GPT) 2010, kami harus menindak-lanjuti undangan Panitia Pasar Senggol itu

kepada seluruh pengisi acara yang ada di Kabupaten Kebumen. Dari tujuh komunitas teater

pengisi acara GPT 2010, hanya dua yang siap pentas yakni Teater Gerak dari

STAINU dan Teater Putra Bangsa (Tetrasa) STIE Putra Bangsa Kebumen. Sebagai

wujud tanggung jawab dan kepedulian, Komunitas Ego mendampingi proses latihan

dan pentas Tetrasa di hari ke 2 penyelenggaraan Semarak Pasar Senggol 2010.

Lega di balik kecewa mendalam. Sambil berjalan pulang kami meneriakkan “selesai sudah masa

janji, selesai sudah tugas menanti “

seperti prajurit pulang dari medan laga. Sekedar melepas penat dari rasa yang

kian menggumpal dari waktu ke waktu.

Sanggar Ilir - Imakta membuka kebuntuan berteater dengan

GPT 2009 dan 2010