Bandung kota kreatif bukan hanya slogan dan baru

dirintis. Sejak dulu, Kota Kembang yang sering disebut juga sebagai Paris van

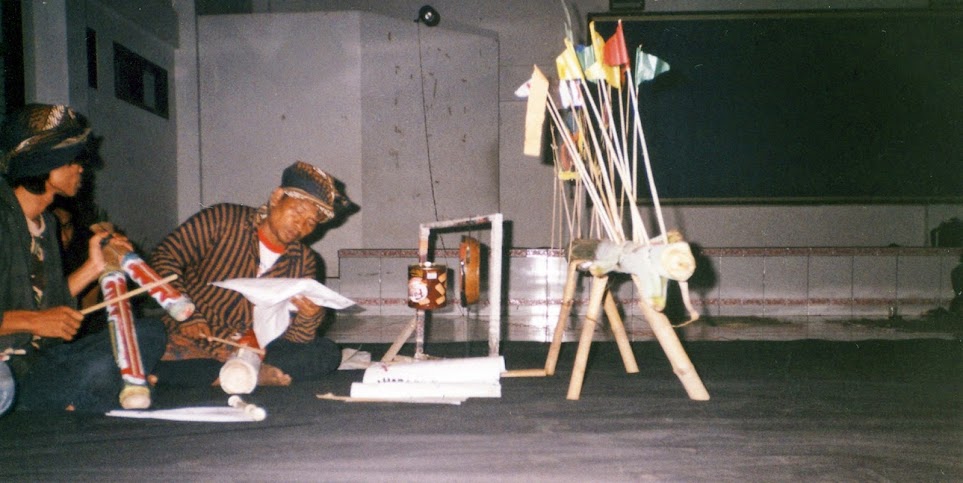

Java telah menunjukkan beragam aktivitas kreatif warganya. Di era 1980-an, jauh

waktu sebelum ekonomi/ idustri kreatif digagas, Bandung sudah punya Depot

Kreasi Seni Bandung (DKSB) dengan alm. Harry Rusli sebagai motornya dari

rumahnya di Jl. Supratman sebagai markas besar. Dari grup musik eksperimental ini muncul satu single

hit berjudul Nyamuk Malaria. Sementara itu, di ujung jalan itu ada beragam

jenis kuliner khas yang menjadikan daerah Supratman Ujung sebagai pusat jajanan

khas Bandung. Musik, seni pertunjukan dan kuliner adalah pilar ekonomi kreatif

yang tengah menjadi trend baru ekonomi di banyak Negara.

Bandung Ibukota Kreativitas?

Reputasi Bandung

sebagai destinasi wisata, lokasi perguruan tinggi terkemuka, pusat mode dan

busana, serta kota yang melahirkan beragam band/kelompok musik progresif, telah

berdampak pada tumbuhnya industri kreatif yang didukung oleh ketersediaan

beragam sumber daya. Bandung jadi Ibukota Kreatif?

APA sih yang kurang

dari Kota Bandung sebagai kota kreatif? Rasanya semua persyaratan untuk menjadi

kota kreatif sudah dimilki Bandung. Sebut saja, hampir seluruh profesi kreatif

bisa ditemukan di Bandung, sejak profesi yang high profil seperti arsitektur,

clothing dan distro, pembuat program komputer, animator, hingga pemBuat film dan

musik. Belum lagi iklim yang mendukung, dengan banyaknya pagelaran dan hajatan

kreatif yang digelar dan sepanjang tahun. Untuk yang terakhir ini, para pegiat

kreatif Bandung sudah dua kali menggelar hajatan Helarfest, tahun 2008 dan

2009. Tahun 2010, ada Semarak.bdg yang digelar di sekitar kawasan Braga. Belum

lagi gelaran seperti Bandung World Jazz Festival, dan Pasar Seni ITB.

Situs

Departemen Perdagangan menginformasikan industri kreatif menyumbang rata-rata

6,3% terhadap produk domestik bruto Indonesia selama periode 2002-2006. Suatu

jumlah yang tidak main-main karena pada 2010, target kontribusi meningkat

menjadi 7,9%. Setelah kekayaan sumber daya alam tidak lagi dapat menjadi

penopang perekonomian nasional, ditambah sulitnya produk sektor usaha berbasis

sumber daya alam lainnya bersaing dengan negara lain karena kalah kompetitif, maka

masa depan Indonesia mungkin hanya bisa diselamatkan melalui ekonomi kreatif

yang berbasis kekuatan ‘human capital’ yang kreatif dan inovatif.

Lantas,

dari angka kontribusi 7,9 % ini, seberapa besar yang disumbang Bandung? Meski

tidak tersedia data yang cukup memadai, namun diyakini Bandung berkontribusi

dominan. Terlebih, karena para pegiat di Bandung juga sudah memiliki kesadaran

untuk beserikat dan berorganisasi dalam payung Bandung Creative City Forum atau

BCCF.

Bandung

Creative City Forum (BCCF) yang berdiri sejak tahun 2008, beranggotakan para

pegiat kreatif dari beragam latar belakang profesi antara lain arsitek,

desainer, pekerja seni, pekerja musik, akademisi, praktisi & pekerja TI,

pelaku usaha pariwisata, dan jurnalis. Seluruh

kegiatan BCCF bersifat nirlaba dan diperuntukan sepenuhnya untuk pengembangan

kota Bandung dalam bidang dan karya kreatif. BBCF juga merupakan mitra

strategis Pemerintah Kota Bandung dalam membawa Bandung sebagai kota kreatif

dengan kompetensi internasional di benua Asia.

Tujuan

untuk menjadikan Bandung sebagai ibukota kreatini bukan hal yang mustahil untuk

diwujudkan. Semangat ini, tentu tak boleh hanya menjadi monopoli BCCF, juga

harus juga dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang lain, diantaranya

Pemerintah kota, pelaku usaha, dan tentu saja masyarakat. Nah, pertanyaannya

adalah bagaimana mewujudkan asa menjadikan Bandung sebagai ibukota kreatif?

Darimana upaya ini harus dimulai? Pembuatan regulasi yang mendukung dan

mempermudah terciptanya iklim dan kondisi kreatif bisa menjadi langkah awal. Upaya

ini kemudian harus diikuti oleh penyediaan berbagai saran dan infrastruktur

pendukung yang memungkinkin aktifitas dan kegiatan kreatif tumbuh subur.

Langkah ketiga adalah dengan mengedukasi warga, agar senantiasa memiliki

kerangka berfikir kreatif dalam setiap aktifitas keseharian. Kreatifitas harus

dipahami sebagai sebuah communal behaviour serta tidak berumah di awan, yang

hanya bisa dijalankan dan dipraktekan oleh para pegiat kreatif. Dengan cara ini

Kreatifitas diharapkan menjadi kebiasan dalam praktek dan aktifitas masyarakat.

Agar

kegiatan dan aktifitas kreatif berdampak pada aktifitas ekonomi, perlu juga

dipikirkan kehadiran dan akses pasar, sehingga produk-produk kreatif memiliki

nilai ekonomi yang sebanding dengan upaya penciptaannya. Dalam hal ini, promosi

dan pemasaran memegang peranan penting. Selama ini, para pegiat kreatif berjibaku

dan berinovasi secara mandiri dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk

mereka. Tak hanya memikirkan inovasi produk, para pegiat kretaif juga dituntut

kreatif dalam memasarkannya. Tak hanya di pasar lokal juga di mancanegara.

Bahkan tanpa dukungan pemerintah pun, beberapa karya dan inovasi kreatif para pelaku

industri kreatif sudah mampu menembuh pasar global.

Jadi,

tunggu apa lagi. Ayo kita wujudkan Bandung sebagai Ibu kota kreatif tak hanya

untuk Indonesia, juga di kawasan Asia.

Itulah segmen yang dikupas dalam BCCF Magz (majalah

yang diterbitkan oleh BCCF) edisi Agustus 2012 dalam tajuk Bandung Ibukota

Kreativitas! Geliat aktivitas kreatif warga Bandung seolah tak pernah berhenti

dan kehabisan ide. Apalagi setelah ditetapkan sebagai pilot proyek Kota Kreatif

di Asia Timur tahun 2008, proses kreatif warga Bandung semakin bergairah dan menyebar

di seluruh penjuru. Jika di awal pertumbuhannya, pusat jeans Bandung ada di

sekitar Jl. Tamim, kini telah menyebar ke Cihampelas, Cigolewah dan sebagainya.

Begitu juga di sub sektor industri musik, lahir grup-grup baru dari berbagai

aliran. Seolah-olah, kota ini harus mengungguli Jakarta dan Surabaya. Berbagai

pagelaran musik berskala nasional maupun internasional di gelar di kota kembang

ini. Tidak mengherankan jika Bandung menyebut dirinya sebagai Ibukota

Kreativitas!.

Rasa hormat dan penghargaan tinggi memang layak

diterima oleh BCCF sebagai media komunikasi dan tempat berkumpulnya berbagai

komunitas kreatif kota Bandung dan sekitarnya. Semua sub sektor industri

kreatif yang diidentifikasi Kementrian

Perdagangan (14) plus kuliner merapat dan menjadi bagian aktif forum ini. BCCF berperan sangat besar dalam menjembatani

kepentingan semua komunitas kreatif di Bandung dengan berbagai pemangku

kepentingan (stakeholders). Karena

didalamnya ada komunitas perguruan tinggi yang dimotori oleh ITB terutama FSRD

(Fakultas Seni Rupa dan Desain) serta Sekolah Bisnis ITB. Komunitas jalanan dan

death metal yang biasanya tertutup, ternyata masuk di dalamnya.

BCCF bukan sekadar wadah komunitas kreatif yang

berbadan hukum. Tapi banyak kajian ilmiah yang berkait dengan pengembangan

sub-sub sektor ekonomi kreatif difasilitasi dan jadi keputusan politik dalam

membuka dan menata ruang-ruang publik seperti taman kota, halte bus dan

lain-lain. Sehingga fanatisme warga Bandung

kepada forum ini dinyatakan dalam beragam bentuk. Dari perkumpulan

penggemar sepeda, lahir bisnis baru penyewaan sepeda di waktu-waktu tertentu.

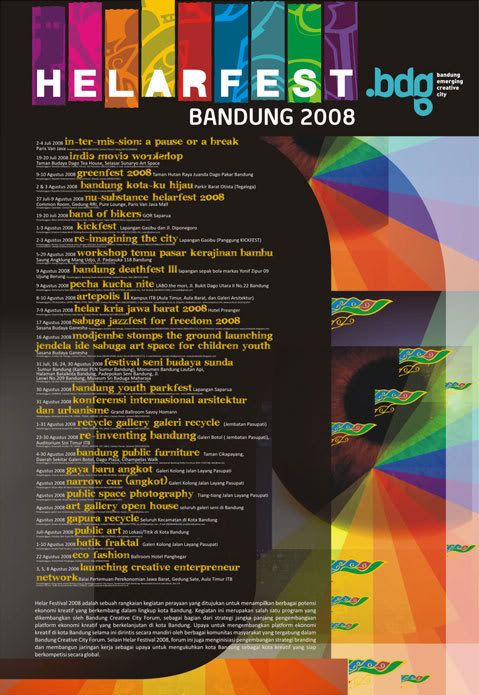

Belum yang terbilang prestisius semacam HelarFest yang telah berlangsung sejak

2008. Perkumpulan

Komunitas Kreatif Kota Bandung yang lebih dikenal dengan Bandung Creative

City Forum (“BCCF”) adalah organisasi lintas komunitas kreatif yang

dideklarasikan dan didirikan oleh Perseorangan, Wirausaha Kreatif, Lembaga

Nirlaba dan Komunitas di Kota Bandung pada tanggal 21 Desember 2008. BCCF

sendiri pada awalnya adalah sebuah forum komunikasi informal untuk koordinasi

dan komunikasi diantara komunitas kreatif di Bandung dalam rangka untuk

menyelenggarakan kegiatan Helar Festival 2008 (“Helarfest 2008”)

Sebagai

organisasi resmi, BCCF mempunyai maksud dan tujuan pada saat didirikannya BCCF sebagaimana

tertuang di dalam Anggaran Dasar Pendirian BCCF, yaitu sebagai berikut:

1.

Menjadi wadah penguatan masyarakat madani (civil

society) yang mandiri (independent) dan tidak terafiliasi baik langsung

atau tidak langsung dengan Organisasi Masa atau Partai Politik manapun, baik

ditingkat lokal atau nasional.

2.

Menjadi forum komunikasi, koordinasi dan usaha

bagi perseorangan atau badan usaha atau komunitas kreatif di Bandung.

3.

Menjadi forum bersama untuk memberikan daya

tawar lebih besar dalam penguatan ekonomi bagi para anggota, pelaku

ekonomi/industri kreatif dan kota Bandung sekitarnya.

4.

Menambah daya dorong pengembangan dan

pemberdayaan potensi kreatif warga Bandung dan sekitarnya.

5.

Memperkenalkan Bandung sebagai Kota Kreatif

terdepan, baik di tingkat nasional, regional dan internasional.

6.

Menjalin kerjasama baik ditingkat Nasional atau

Internasional untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan ekonomi/industri

kreatif di Bandung.

7.

Mengembangkan kreatifitas sebagai upaya untuk

pemberdayaan ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat sipil,

kelestarian ekosistem dan penghargaan terhadap keaneka-ragaman budaya.

Sebagai

organisasi lintas komunitas kreatif, BCCF ini didirikan oleh sebagian besar

adalah orang-orang atau komunitas kreatif yang ada di kota Bandung atau yang

bidang pekerjaan atau aktifitasnya bersinggungan sangat erat dengan dunia

kreatifitas dan inovasi. Para pendiri

dan anggota BCCF di awal pembentukan: BDA+Design, Urbane, Adiwilaga & Co,

Pixel People Project, LABO the Mori, Mahanagari, Sembilan Matahari,

Death

Rock Star, Tegep Boots, Invictus, Common Room Foundation, Bandung Arsitektur

Family (BAF), Bikers Brotherhood, KICK, Komunitas Sunda Underground, Bandung

Death Metal Sindikat, Solidaritas Independen Bandung, Ujung Berung Rebel,

Jendela Ide, Republic Entertainment, Saung Angklung Udjo, Pusat Studi Urban

Desain (PSUD), SAPPK ITB, Seni Rupa ITB, PSDP ITB, Eco- Ethno, Galeri Seni

Bandung, Open Labs dan sebagainya.

Pasca

Helarfest 2009, muncul beberapa nama baru

seperti Komunitas Air Fotografi, Komunitas Origami Indonesia, Komunitas

GANFFEST, INDDES ITB, Angklung Web Institute (AWI), Komunitas Picu Pacu,

Komunitas Mahasiswa Seni Rupa ITB, Bandung Flower Day, Bandung Affairs dan

sebagainya.